顔の乾燥を招く原因と対策とは?

肌のために環境と生活習慣を見直そう

顔の乾燥を招く原因と対策とは?肌のために環境と生活習慣を見直そう

顔が乾燥していると、メイクをするとき、人に会うときなど、さまざまなシーンで気になり、気分が沈んでしまうこともありますよね。念入りに保湿ケアをしているのに、なかなか改善されないと感じている方もいるかもしれません。

実は、顔の乾燥の原因はひとつではなく、環境や生活習慣など、さまざまな要因が重なっていることがあります。そこでこの記事では、顔の肌の特徴と乾燥しやすい理由、肌の乾燥を招く原因と対策を紹介します。

顔の乾燥を招く環境や生活習慣を正しく理解し、自分に合った対策を見つけてみませんか?

顔の肌の特徴

私たちの体は皮膚で覆われていますが、なぜ顔の乾燥を感じることが多いのでしょうか。まずは、顔の肌の特徴を見ていきましょう。

角質層がほかの部位より薄い

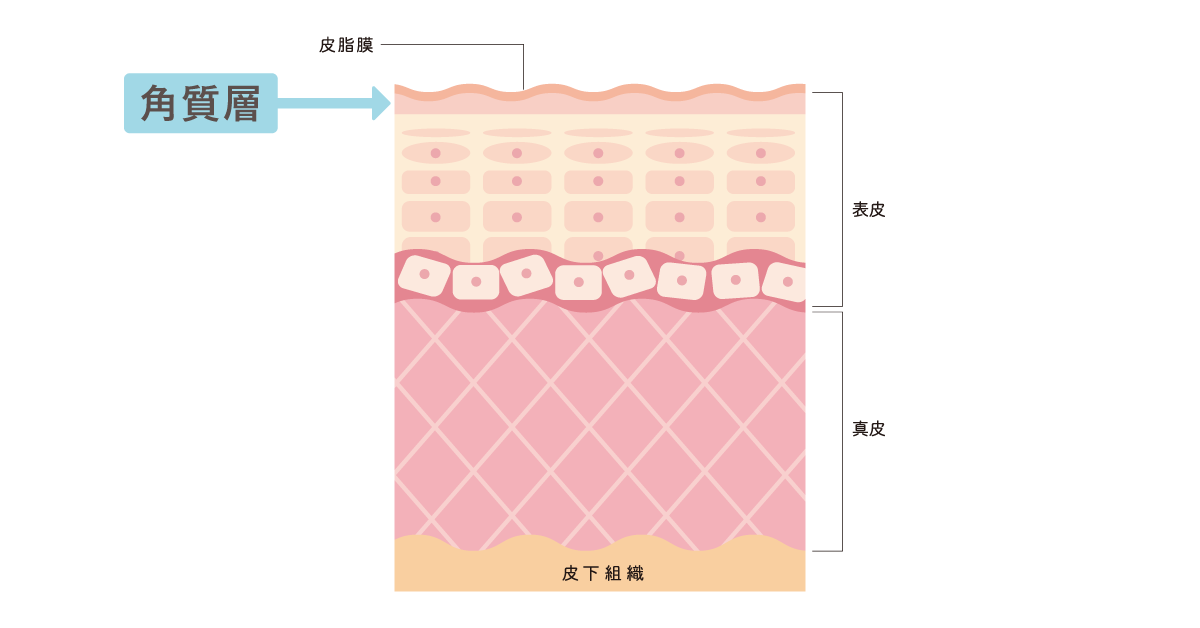

私たちの肌は、外側から「表皮」「真皮」「皮下組織」の3層構造でできています。このうち、最も外側にある表皮の、一番外側にあるのが「角質層」です。

腕や脚などの角質層が14層程度あるのに対し、顔の角質層は8層程度と薄く、ほかの部位に比べて刺激や乾燥の影響を受けやすいと考えられます。

生まれ変わりが他の部位より早い

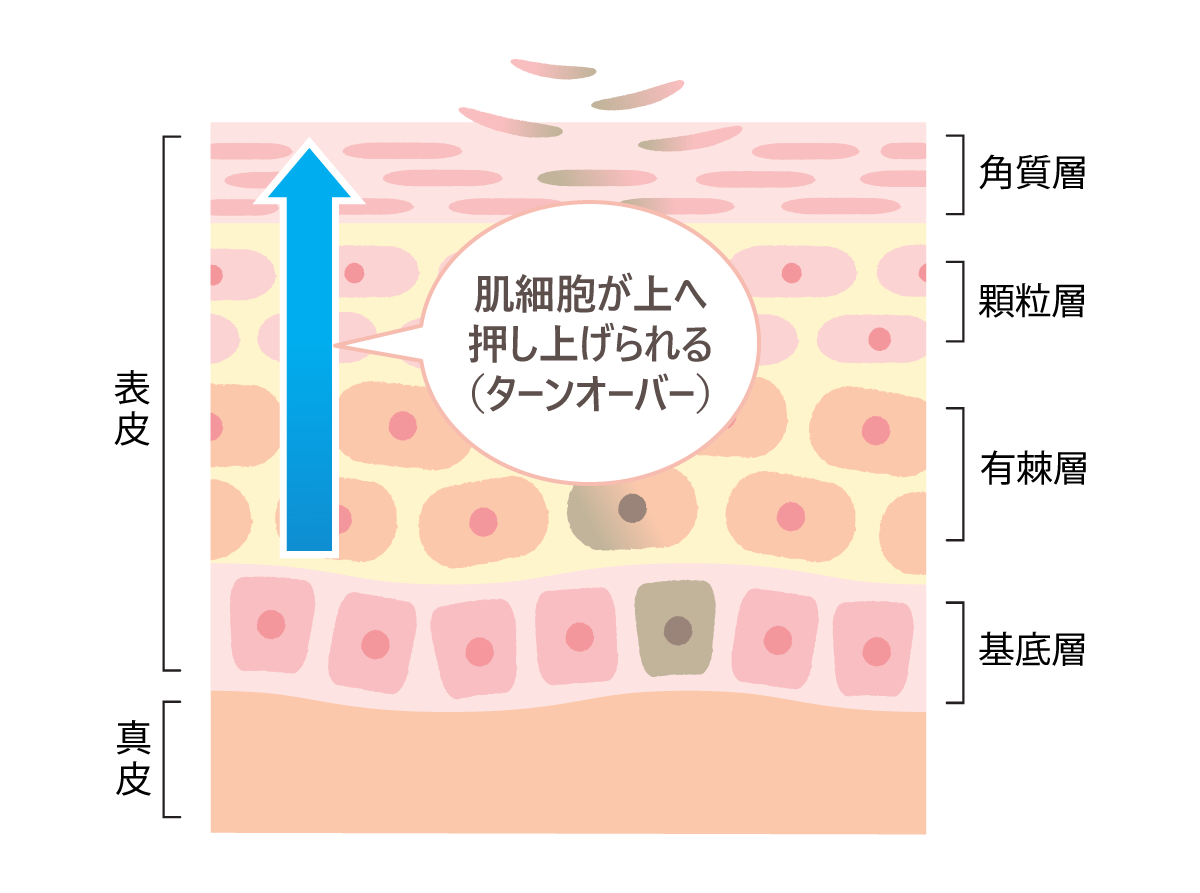

顔の肌は、他の部位に比べて早く生まれ変わるのが特徴です。肌細胞は表皮の一番下の基底層で生まれ、徐々に表面へと押し上げられ、垢となってはがれていきます。

この、肌が一定の周期で新しい細胞に生まれ変わるサイクルを「ターンオーバー」といいます。

ターンオーバーの周期は部位によって異なり、顔の肌は約28日ですが、かかとなどの皮膚が厚い部位ではその2~3倍です。なお、ターンオーバーの周期は、加齢や外部環境によっても変化します。

皮脂分泌が多い部分と少ない部分がある

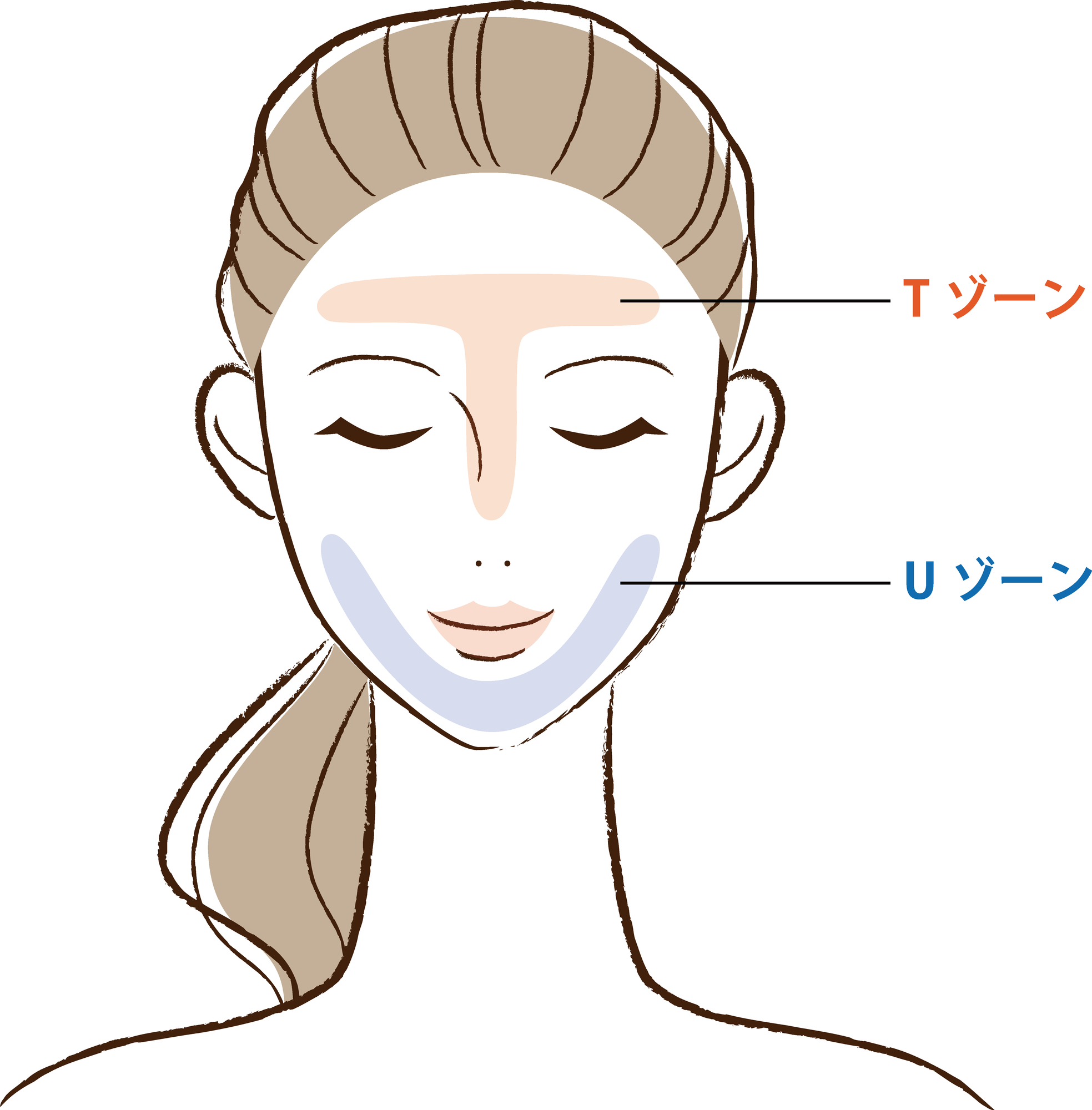

額や鼻のテカリが気になったことがある方は多いのではないでしょうか。この部分はTゾーンと呼ばれ、皮脂分泌が多い部分です。

ですが、顔全体で皮脂分泌が多いわけではありません。Uゾーンと呼ばれるフェイスライン周りは皮脂分泌が少なく、乾燥しやすい部位です。

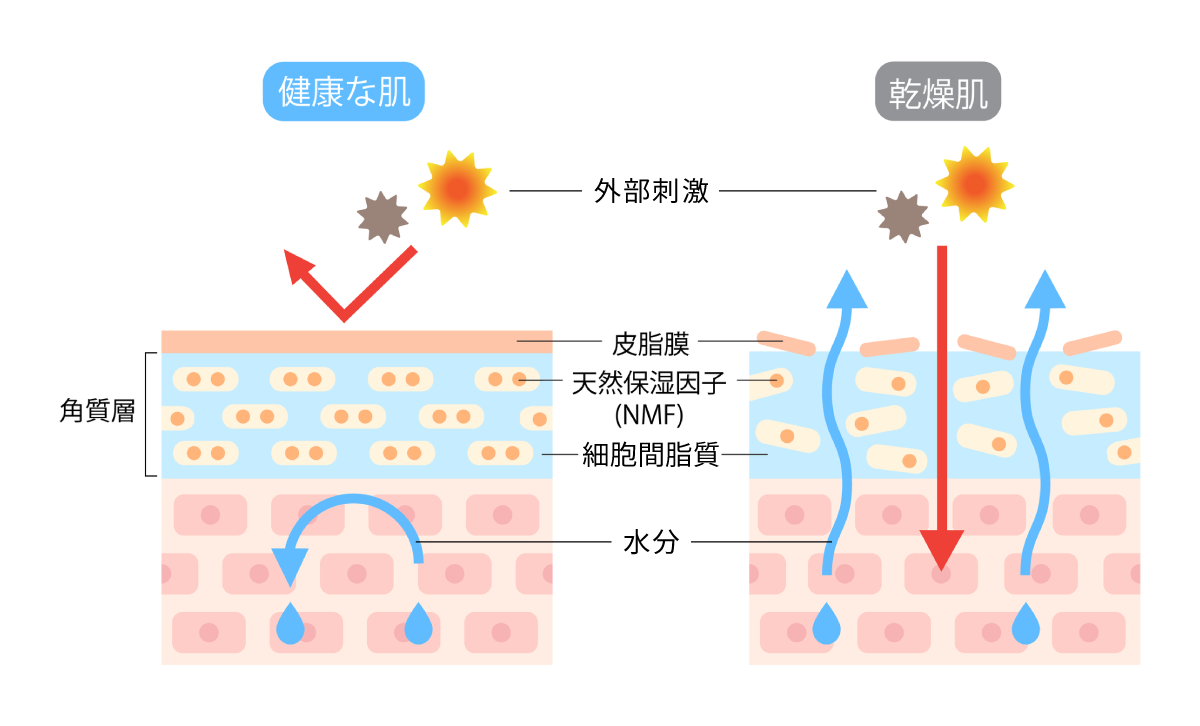

肌を乾燥から守るバリア機能

肌には本来、バリア機能と呼ばれる働きが備わっています。これは、肌表面の皮脂膜や、角質細胞の内部にある天然保湿因子(NMF)、角質細胞の隙間を埋めるように存在する細胞間脂質などが、一体となって肌を外部刺激から守り、水分が蒸発するのを防ぐというものです。

しかし、このバリア機能が低下すると、肌の水分が蒸発しやすくなり、乾燥が進行してしまいます。顔の肌は角質層が薄いことから、バリア機能の維持が難しい部位ともいえるのです。

顔の肌を乾燥させる環境要因と対策

ただでさえ乾燥しやすい顔の肌は、日々さらされる環境によってさらに乾燥してしまうことがあります。ここでは、肌の乾燥を悪化させる主な環境要因と、その対策について見ていきましょう。

外気の乾燥

顔の肌は、ほかの部位に比べて常に外気にさらされています。そのため、乾燥した空気や気温の変化などの影響を受けがちです。特に、季節の変わり目や、空気が乾燥している冬には、肌の水分が奪われやすくなります。

また、空気が乾燥している季節ではなくても、エアコンの効いた室内では湿度が下がるため、肌から水分が蒸発しやすくなります。

対策としては、外出時や帰宅後のスキンケアが重要です。帰宅後はすぐにメイクを落として保湿ケアを行い、乾燥した外気にさらされた肌をいたわりましょう。

室内では、湿度を50~60%に保つと乾燥予防に効果的です。温湿度計でこまめに確認し、湿度が低ければ加湿器を使ったり、濡れタオルを室内に干したりして調整してください。こまめに水分をとり、体の内側からも乾燥対策するのもおすすめです。

紫外線の影響

紫外線が日焼けを招くことはよく知られていますが、肌の乾燥も招きます。紫外線は肌のバリア機能を低下させ、肌の水分が逃げやすい状態にしてしまうのです。

紫外線は一年を通して降り注いでいるため、晴れの日だけでなく、曇りの日や室内でも紫外線対策は欠かせません。

日焼け止めはもちろん、日傘や帽子などを活用して、季節や天候にかかわらず紫外線対策を一年中行うことが重要です。帰宅後は日焼け止めをきちんと落とし、しっかりと保湿ケアを行いましょう。

間違ったスキンケア習慣

洗顔の際に熱すぎるお湯を使ったり、ゴシゴシと力を入れて洗ったりすると、肌に必要な潤いまで奪ってしまい、肌の乾燥につながります。

また、メイクをしっかりと落とすことは大切ですが、洗浄力の強すぎるクレンジング料は、皮脂や天然保湿因子を奪いやすいという側面も持っています。

洗顔の際はたっぷりと泡立てた洗顔料を使い、手で肌をこすらないように心掛けて優しく洗ってください。すすぎは、32~34℃のぬるま湯がおすすめです。洗顔後は、すぐに化粧水や乳液などで保湿を行い、肌から水分が蒸発するのを防ぎましょう。

顔の肌を乾燥させる内的要因と対策

顔の肌が乾燥するのは、外的要因だけではなく、体の内側の要因が影響している可能性もあります。ここでは、肌の乾燥を招く内的要因と、その対策について解説します。

睡眠不足やストレス

睡眠不足やストレスは、肌の乾燥を招く内的要因です。睡眠不足は肌のターンオーバーに悪影響を与え、肌の修復力を低下させます。また、強いストレスはホルモンバランスの乱れにつながり、肌のバリア機能を低下させると考えられています。

対策としては、質の良い睡眠を確保し、ストレスを解消するための自分なりの習慣を持つことが大切です。就寝時間の直前にはスマートフォンやパソコンを見るのをやめてリラックスする時間を作り、心身ともに休まるよう心掛けましょう。睡眠の質を高める機能性表示食品などを活用するのもひとつの方法です。

栄養バランスの乱れ

偏った食事などで栄養バランスが乱れると、肌の健康が維持できず、乾燥を招きます。健康な肌のためには、ビタミンB群、たんぱく質、ミネラルなどの栄養素が欠かせません。いつも同じものばかり食べる、極端なダイエットで食事量が少ないといった食生活を続けると、これらの栄養素は不足します。

対策としては、偏食を避け、規則正しい食事で栄養素をバランス良く摂取することが重要です。特に、不足しがちな栄養素は、サプリメントを活用してもいいでしょう。

また、肌の乾燥に関する機能がある機能性表示食品をとり入れるのもおすすめです。

血行不良

血行不良は、肌の乾燥の原因のひとつです。血行が悪くなると、肌に必要な酸素や栄養素が行き渡らず、肌の乾燥につながることがあります。また、血行不良はターンオーバーの乱れを招くことも知られています。

血行を促進するには、適度な運動がおすすめです。ウォーキングやストレッチなど、無理のない範囲で継続的に運動する習慣をつけましょう。軽い運動をするとストレス解消になり、寝付きが良くなることも期待できます。

顔の乾燥を防いで、健康的な肌を保とう

顔の肌は、体のほかの部位に比べて角質層が薄くデリケートなため、乾燥しやすいのが特徴です。さらに、外気の乾燥や紫外線、間違ったスキンケア、睡眠不足などが、顔の乾燥をさらに悪化させてしまうことがあります。

顔の乾燥を防ぎ、健康的な肌を保つためには、正しいスキンケアと紫外線対策だけでなく、食生活や睡眠、適度な運動といった生活習慣の見直しも重要です。

この記事を参考に、顔の乾燥の原因を正しく理解し、自分に合った対策を実践して、潤いのある健康的な肌を目指してみてはいかがでしょうか。

よくある質問(FAQ)

顔の肌はなぜほかの部位より乾燥しやすいのですか?

顔の肌は腕や脚などに比べて角質層が薄いため、ほかの部位よりも乾燥しやすいといえます。また、顔は常に外気にさらされているため、乾燥した空気や紫外線などの外部刺激を直接受けやすいことも理由のひとつです。

洗顔やスキンケアが肌の乾燥を招くことはありますか?

洗顔やスキンケアの方法次第では、肌の乾燥を招くことがあります。洗顔に熱すぎるお湯を使う、ゴシゴシと力を入れて洗う、洗浄力の強いクレンジング料を使うといった方法では、必要な潤いまで肌から奪いかねません。その結果、肌の乾燥を招く可能性があります。

洗顔の際にはたっぷり泡立てた洗顔料で洗って、32~34℃のぬるま湯で優しくすすぎ、洗顔後はすぐに保湿ケアをすることが重要です。

生活習慣が肌の乾燥に影響することはありますか?

生活習慣は、肌の乾燥に影響を与えます。睡眠不足やストレスは、肌のターンオーバーを乱したり、ホルモンバランスを崩したりして乾燥を招きます。

また、栄養バランスの偏った食事や運動不足も、肌の健康状態に悪影響を及ぼし、乾燥の原因になりがちです。肌の健康を保つためには、規則正しい生活とバランスのとれた食事が大切といえるでしょう。

この記事の監修医師

松田明子

専門は美容皮膚科、腎臓内科、内科。

東京女子医科大学卒業。大学病院、都内総合病院勤務を経て2017年都内美容クリニック院長に就任。

2023年3月よりsenshin clinicの美容皮膚科医長に就任。

所属学会:日本内科学会(認定医)、日本透析医学会(専門医)、日本腎臓学会(専門医)、日本再生医療学会(会員)、日本抗加齢学会(会員)、日本美容皮膚科学会(会員)