花粉対策には免疫機能の維持が重要!

花粉の季節の対処法を紹介

花粉対策には免疫機能の維持が重要!花粉の季節の対処法を紹介

花粉が飛び始める季節になると、鼻の不快感に悩まされる方も多いのではないでしょうか。不快感が続くと、集中力が低下したり、外出がおっくうになったりと、仕事や勉強、趣味にも影響が出てつらいでしょう。

花粉による不快感の原因は、体の免疫システムが花粉に過剰に反応することです。この記事では、免疫システムがなぜ花粉に反応してしまうのかというメカニズムと、花粉の季節を快適に過ごすための方法について紹介します。

花粉による不快感に関わる免疫システム

花粉の季節に起こりがちな不快感には、体の防御機能である免疫システムが大きく関与しています。

まずは、花粉に対して免疫システムがどのように機能するかについて、詳しく見ていきましょう。

免疫システムは異物を排除するための機能

免疫システムは、体内に侵入した細菌やウイルス、花粉などの異物を排除し、体を健康に保つための防御機能です。

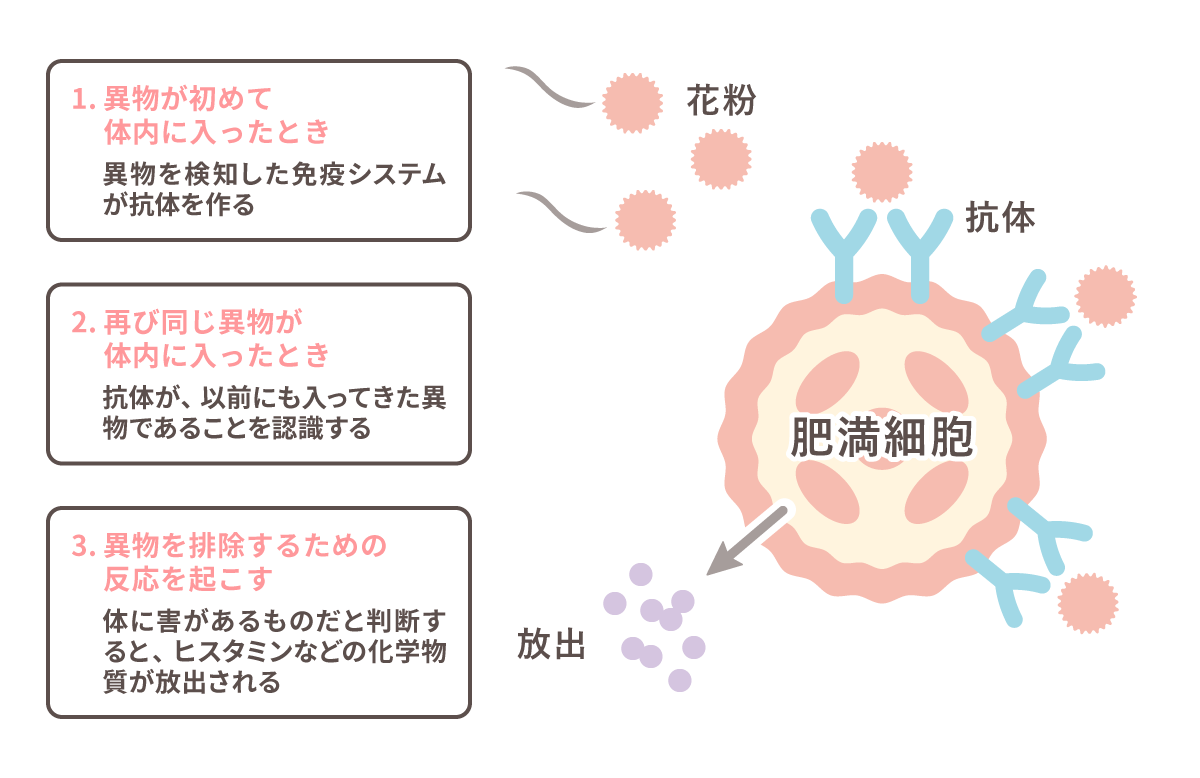

異物が初めて体内に入ったとき、それを検知した免疫システムは抗体を作ります。これは、「どんなものが入ってきたか」を記憶した目印のようなものです。

再び同じ異物が侵入するとこの抗体が働き、以前にも入ってきた異物であることを認識します。そこで、体に害があるものだと判断すると、ヒスタミンなどの化学物質が放出され、異物を排除するための反応が起こります。ヒスタミンは、不快感を引き起こす原因物質のひとつです。

免疫システムにおける樹状細胞の役割

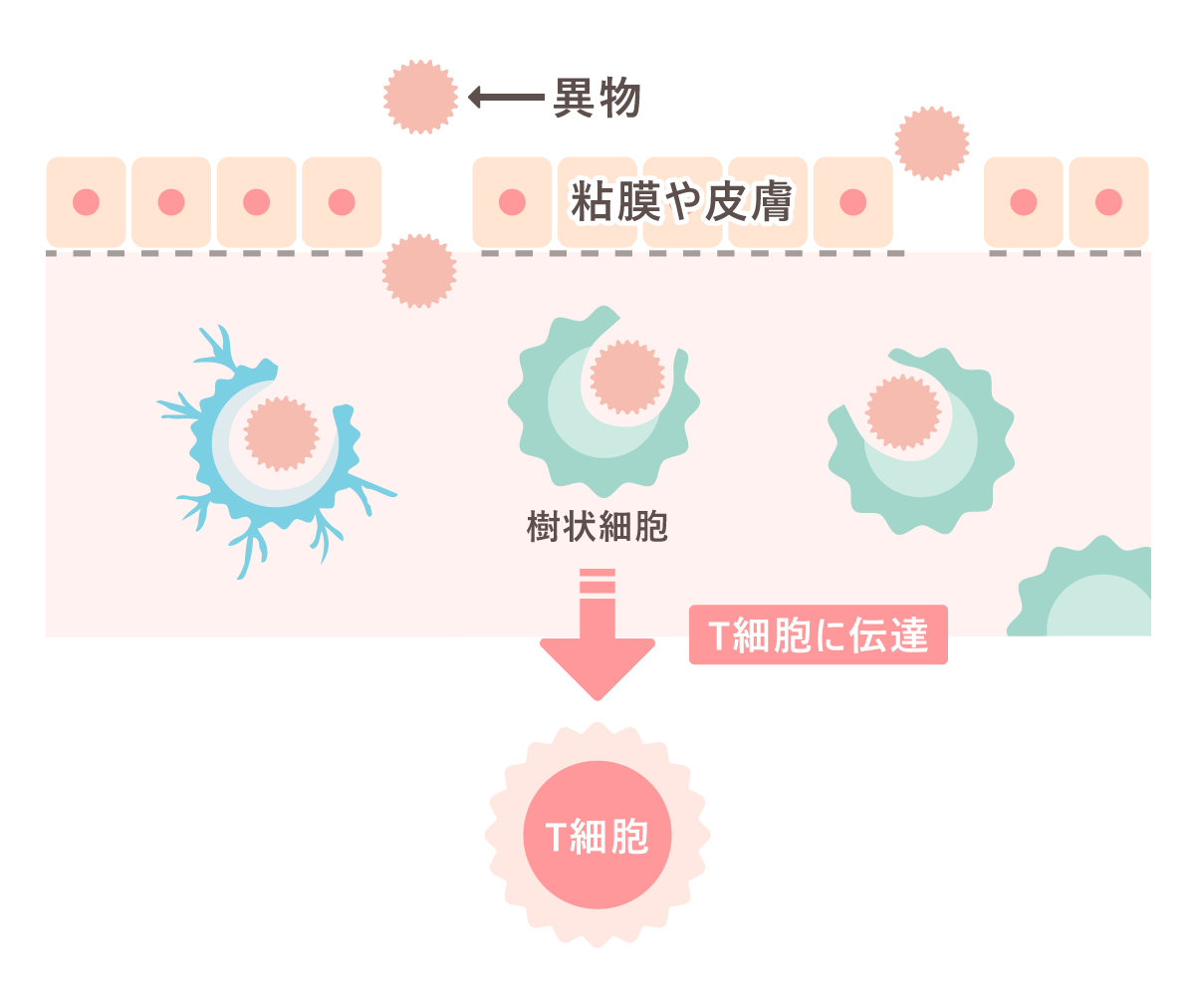

免疫システムが異物を認識して排除する一連の過程で、重要な役割を担うのが「樹状細胞(じゅじょうさいぼう)」です。樹状細胞は全身にあり、特に皮膚や粘膜、リンパ節などに多く存在しています。

樹状細胞が体内に侵入した異物をいち早く捕らえ、その情報を免疫細胞の一種である「T細胞(ティーさいぼう)」に伝達すると、T細胞は異物に対抗するためにほかの免疫細胞を活性化させます。こうして、体全体の免疫反応が連携し、異物の排除が行われるのです。

この樹状細胞が過剰に反応すると、本来は体に害のないものも排除しようとし、不快感が生じることがあります。つまり、樹状細胞が適切に反応することで、免疫システムは本来の防御機能を正しく発揮できるといえます。

花粉の季節に不快感がある人とない人がいるのはなぜ?

花粉の季節に強い不快感を覚える人と、ほとんど不快感なしに過ごせる人がいるのはなぜでしょうか。

花粉による不快感は、免疫システムが花粉を異物と認識し、過剰に免疫反応を起こすことで発生します。この異物と認識する感受性には個人差があるため、花粉の季節に不快感を覚える人とそうでない人がいるのです。

また、不快感が現れるタイミングにも個人差があります。これは、体質やそのときの免疫状態、住んでいる環境などが関係しているためです。

これまで特に不快な症状がなかった人でも、花粉に繰り返しさらされることで免疫システムが花粉に反応しやすくなり、ある時期から不快感が出始めることがあります。

花粉対策の基本は、つけない・吸わない・持ち込まない

花粉による不快感を軽減するためには、できるだけ花粉を体につけない、吸わない、家に持ち込まないことが大切です。ここでは、それぞれの対策について具体的に見ていきましょう。

花粉を体につけない方法

花粉は、主に日中に空気中を浮遊します。花粉を体につけないためには、外出時の服装や行動に工夫が必要です。

外出時には、花粉がつきにくい衣類を選んでください。一番外側に着る衣類は、ポリエステルなど繊維が毛羽立ちにくい素材で、つるつるしたものがおすすめです。ウールやフリースなどの表面が起毛している素材は花粉が付着しやすいため、避けたほうがいいでしょう。

髪や肌にも花粉は付着しやすいため、髪が長い場合はまとめ、帽子をかぶるなどの対策も有効です。さらに、目にも花粉が付着しないよう、大きめのメガネをかけるのもおすすめ。

また、外出前に静電気防止スプレーや花粉防止スプレーを使うと、花粉の付着をさらに抑えることができます。

花粉を吸わない方法

花粉の季節がつらい方にとって、花粉を吸い込まないようにマスクをすることは常識かもしれません。さらに、マスクの効果を高めるために、マスクのサイズや装着方法にも着目してはいかがでしょうか。

普通サイズのマスクを使うと顔とのあいだに隙間ができる方は、小さめのサイズを試してみてください。また、ノーズフィッターがついているマスクであれば、顔になじませるように形を整えることも大切です。

自宅では、窓を開けるのをなるべく控え、空気清浄機を使用するといいでしょう。空気清浄機を選ぶ場合は、HEPAフィルター(High Efficiency Particulate Air Filter)を搭載したものがおすすめです。

HEPAフィルターには0.3μmの粒子を99.9%捕集できるという性能の基準があり、スギ花粉の粒子はそれより大きい約30μmなので、十分な集塵効果が期待できます。

花粉を家に持ち込まない方法

外出先でいくら気を使っていても、家に花粉が侵入していては意味がありません。外出時に体や衣服に付着した花粉を、家に持ち込まない対策も大切です。

帰宅した際には、玄関の外で衣類をはたき、花粉を落としてから玄関を開けるようにしましょう。さらに、家に入ったらすぐに衣服を着替え、手洗い、うがい、洗顔を徹底することで、付着した花粉を洗い流すことができます。可能であれば、帰宅後すぐに入浴することも効果的です。

花粉の飛散情報をこまめにチェックし、飛散量が多い日は外出を控えたり、洗濯物を部屋干しにしたりするなど、無理のない範囲で行動を調整することをおすすめします。

花粉の季節を快適に過ごすための生活習慣

花粉による不快感は、免疫システムが過剰に反応することで起こります。対策として、日頃から免疫機能を維持する生活習慣を心掛けることが重要です。

具体的に、どのように免疫機能を維持していけばいいのか、詳しく見ていきましょう。

十分な睡眠をとる

睡眠は、免疫細胞の働きを正常に保つために不可欠です。慢性的な睡眠不足は、免疫細胞の機能低下などによりアレルギー症状を悪化させ、不快な症状を悪化させる原因となります。

質の良い睡眠のためには、就寝時間や起床時間を一定に保つことが大切です。また、就寝2時間前のスマートフォンやパソコンの使用、カフェインの摂取を控えるなど、質の良い睡眠のための習慣づくりを心掛けましょう。睡眠の質を高める機能性表示食品などを活用することも、ひとつの方法です。

腸内環境を整える

腸管にはたくさんの免疫細胞が存在しているため、腸内環境を整えることは免疫機能の維持につながります。良い腸内環境とは、腸内細菌がバランス良く働ける状態のことで、そのためには酢酸菌や乳酸菌の作り出す酸が重要な役割を果たします。

酢酸菌や乳酸菌など、体に良い働きをする生きた菌をプロバイオティクスといい、ヨーグルトや納豆などの発酵食品やサプリメントで摂取可能です。

ビタミンC、ビタミンD、亜鉛、オメガ3脂肪酸といった栄養素も、免疫機能の維持に役立ちます。食事からの摂取が基本ですが、補助的にサプリメントを利用するケースも増えています。免疫機能の維持に役立つ機能性表示食品などを活用するといいでしょう。

ストレスを溜めない

過度なストレスは、自律神経やホルモンバランスの乱れを招き、免疫機能に影響を与えます。適度な運動や趣味の時間を持つことで、ストレスを軽減することが大切です。

飲酒や喫煙でストレスを軽減することは、免疫機能の維持のためには逆効果といえます。

ストレスが大きい場合は一人で抱え込まず、身近な人に相談してみましょう。

今日からできる花粉対策を実践しよう

花粉による不快感は、体の免疫システムが花粉に過剰に反応することで起こります。不快感を軽減するためには、花粉の飛散時期や種類を把握し、花粉を「つけない」「吸わない」「持ち込まない」という対策が効果的です。

また、睡眠や食事、ストレスなど、日々の生活習慣を改善することは、免疫機能の維持につながります。この記事を参考に、今日からできる花粉対策を実践し、快適に過ごしてみませんか?

よくある質問(FAQ)

花粉による不快感がある人とない人がいるのはなぜですか?

花粉に対する免疫システムの反応には個人差があり、ご自身の体調や環境によっても変動します。また、花粉に繰り返しさらされることで、それまで不快感がなかった方でも、ある時期から不快感が出始めることもあります。

外出時に花粉を体につけないための効果的な方法はありますか?

外出時に花粉を体につけないようにするには、花粉がつきにくい素材の服を選ぶ、マスクやメガネを着用する、帽子をかぶるといったことが効果的です。

また、帰宅時には玄関前で衣服を払ったり、うがいや手洗いをしたりして、家の中に花粉を持ち込まないことも重要です。

免疫機能を維持するために、日常生活でできることはありますか?

免疫機能を維持するには、質の良い睡眠を確保すること、腸内環境を整えること、適度な運動をすることなどが挙げられます。

また、ストレスを溜めないよう、趣味の時間を持つなどして、心身ともにリラックスすることも大切です。

この記事の監修医師

武井 智昭

小児科医・内科医・アレルギー科医。2002年、慶応義塾大学医学部卒業。多くの病院・クリニックで小児科医・内科としての経験を積み、現在は高座渋谷つばさクリニック院長を務める。感染症・アレルギー疾患、呼吸器疾患、予防医学などを得意とし、0歳から100歳まで「1世紀を診療する医師」として地域医療に貢献している。

所属学会:日本小児科学会専門医・指導医、日本小児感染症学会認定インフェクションコントロールドクター(ICO)、抗菌化学療法認定医、日本プライマリケア学会認定医、認知症サポート医、日本小児感染症学会認定医、日本臨床内科医会認定医、日本糖尿病学会認定医、一般社団法人 予防医療研究協会 顧問