頭でわかっていても言葉が出ない!

言語記憶力を維持する方法を紹介

頭でわかっていても言葉が出ない!言語記憶力を維持する方法を紹介

言いたいことは頭に浮かんでいるのに、言葉として出てこない――このような経験をして、脳の病気かもしれないと不安になったことがある方もいるのではないでしょうか。ですが、こうした現象は必ずしも病気とは限りません。

この記事では、頭でわかっていても言葉が出てこない原因や脳の仕組み、言語記憶力とアセチルコリンの関係のほか、日常生活で実践できる言語記憶力を維持する方法について紹介します。

頭でわかっていても言葉が出ない原因は?

「頭ではわかっているのに、言葉が出てこない」という現象は、加齢や生活習慣の乱れ、ストレスなど、複数の要因が関わって起こります。必ずしも病気とは限らず、日常生活の見直しで改善できるケースも少なくありません。まずは、頭でわかっていても言葉が出てこない、主な原因について見ていきましょう。

加齢による脳の機能低下

年齢を重ねると、脳の機能は徐々に低下していきます。その要因のひとつが、脳内で「アセチルコリン」という物質が減少することです。

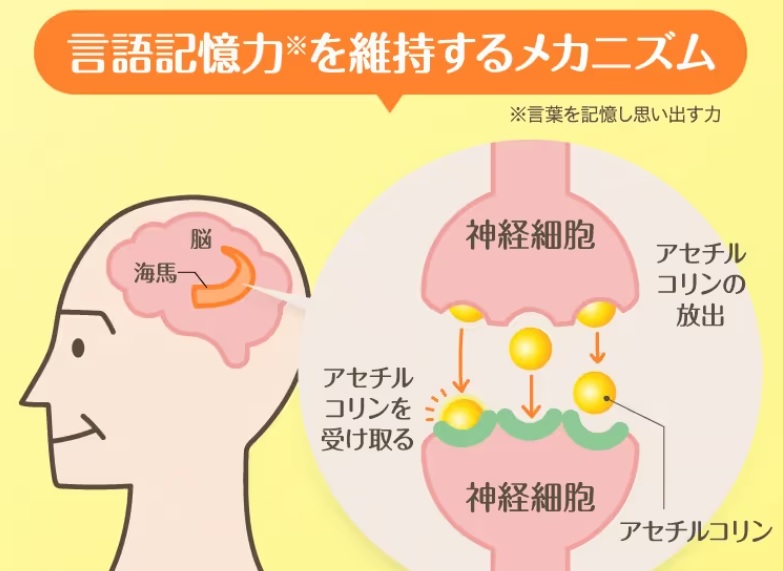

アセチルコリンは、脳の神経細胞と神経細胞のあいだで情報を伝える神経伝達物質のひとつで、記憶や学習を助ける役割を担います。しかし、加齢によって減少しやすいことが知られています。

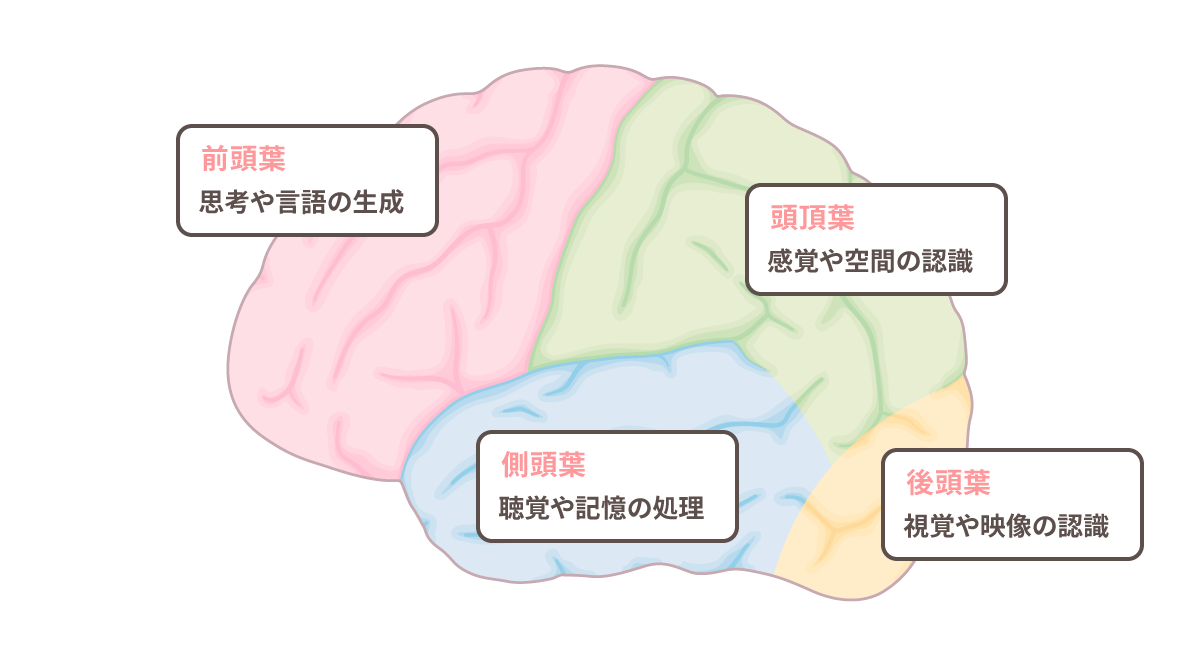

脳は大きく4つの領域に分けられ、思考や言語の生成を担う領域が前頭葉です。前頭葉でアセチルコリンが減少すると、わかっているのに言葉が出ないという現象が起こりやすくなるのです。

生活習慣の乱れ

睡眠不足や運動不足、偏った食生活、過度なアルコール摂取などが脳の働きを鈍らせ、言葉が出にくくなることがあります。睡眠不足は語彙を思い出すスピードや正確性に影響すると考えられていますが、これは睡眠中に脳で記憶の整理や定着が行われるため、その時間が不足することが原因です。

また、慢性的な運動不足は脳への血流を減らし、栄養や酸素の供給を妨げます。さらに、偏った食生活で必要な栄養素が不足すると、神経伝達のバランスが崩れるほか、過度にアルコールを摂取すると脳の神経細胞が傷つき、記憶力や集中力の低下を招くことがあります。

脳への過度な負荷

忙しさや強いストレスによる脳への過度な負荷は、言葉が出にくくなる原因のひとつです。ストレスは、脳の血流や神経細胞の健康に悪影響を与え、脳で記憶を司る領域の働きを弱めるため、記憶の引き出しから適切な言葉を探す力が一時的に低下します。

その結果、普段なら出てくるはずの言葉が思い出せなくなるのです。

言葉を記憶したり思い出したりする言語記憶力

「頭の中ではイメージできているのに、言葉がすぐに出てこない」という現象に深く関わるのは、言語記憶力です。言語記憶力とは、言葉を記憶し、必要な場面で思い出し、適切に使える力を指します。イメージとしては、頭の中にある「言葉の引き出し」に単語や表現をしまい込み、会話のときにその引き出しからスムーズに取り出すような働きです。

この力が低下すると、会話の最中に言葉が出てこない、説明がスムーズにできないといった不便が生じます。日常生活においても、コミュニケーションのもどかしさや人間関係のストレスにつながるため、言語記憶力を維持することは重要といえるでしょう。

言語記憶力を支える脳の仕組み

言葉は、「記銘(覚える)」「保持(維持する)」「想起(思い出す)」という、3つのプロセスを経て使われますが、これらの働きには複数の脳の部位が関与しています。

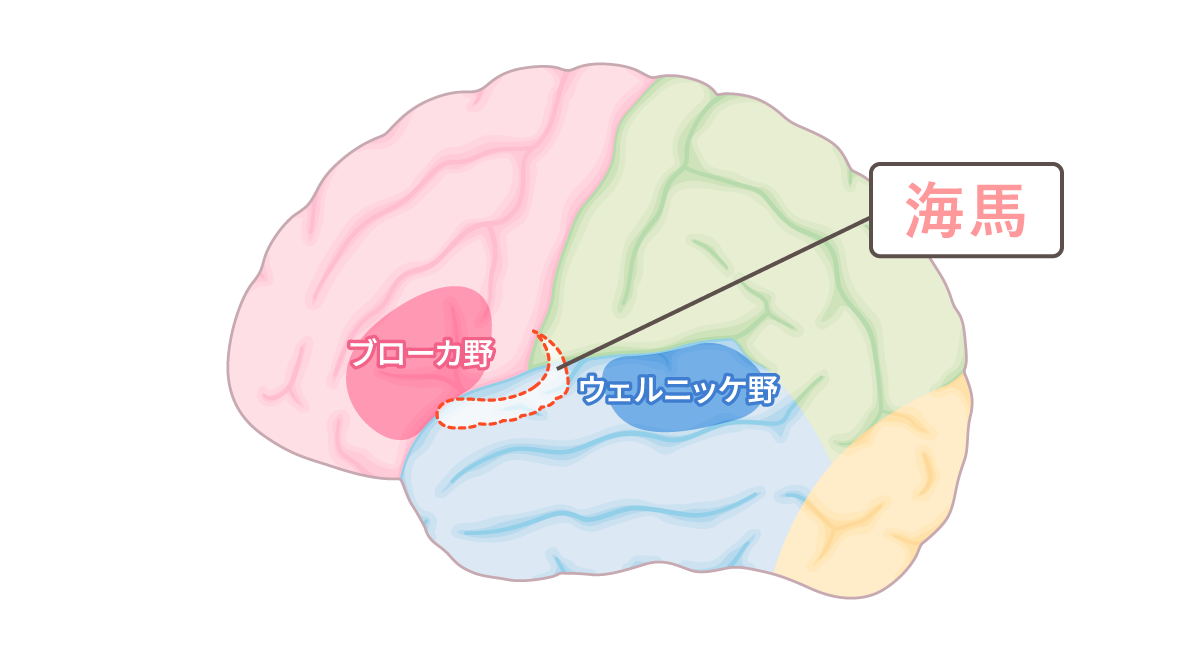

前頭葉にある「ブローカ野」という領域は、言葉を話すための計画と生成を担当し、側頭葉にある「ウェルニッケ野」は、言葉の理解を担います。

さらに、記憶の形成に深く関わるのが、脳の海馬という部位です。海馬は新しい情報を一時的に保存し、長期記憶へと定着させる役割を持っています。これらの部位がそれぞれの役割を果たしながら連携することで、頭の中で思い描いた言葉を実際に口に出すプロセスが成立するのです。

言語記憶力の維持に欠かせないアセチルコリン

言語記憶力を維持する上で欠かせないのが、前述した神経伝達物質であるアセチルコリンです。

アセチルコリンは神経細胞同士の情報伝達を担っており、特に海馬や前頭葉といった言語と記憶を司る領域では重要な働きをしています。新しい単語を覚えたり、会話の途中で適切な言葉を思い出したりするとき、アセチルコリンが円滑に働くことでスムーズなやりとりが可能になります。

アセチルコリンの減少と対策

脳内のアセチルコリンの量は、加齢、ストレス、睡眠不足、脳の血流低下、偏った食事などによって減少しやすくなります。アセチルコリンの量が減ると、物忘れや言葉が出てこないといった症状が起きやすくなるのです。

アセチルコリンは、「コリン」を原料として体内で生成されます。コリンはビタミンに似た働きをする栄養素で、卵黄や大豆、レバー、サケなどの魚介類、アーモンドなどのナッツ類に豊富に含まれています。体内でも合成できますが量が少ないため、アセチルコリンの量を維持するためには、コリンを食品や機能性表示食品などから積極的に摂取することが大切です。

言語記憶力を維持するためにおすすめの生活習慣

言語記憶力を維持するためには、脳にとって良い生活習慣を続けることが大切です。食事、運動、睡眠、そして、日常的なアウトプットの工夫が脳の働きを支え、言葉をスムーズに思い出す力につながります。

ここでは、日常で実践したい生活習慣について、詳しく見ていきましょう。

規則正しく、バランスの良い食事

1日3食を規則正しくとることは健康の基本といえますが、言語記憶力を維持するためにも重要です。規則正しい食事は自律神経を整え、脳の働きをサポートします。

食事のタイミングはもちろん、内容も大切です。極端なダイエットで食事制限をすることや、食事の回数を減らすことは、栄養素が偏るリスクが高いためおすすめできません。バランスの良い食事を基本として、脳のエネルギー源となるブドウ糖や、神経伝達物質の材料となるコリンを含む食品、あるいは機能性表示食品を意識してとるといいでしょう。

適度な運動とストレス解消

適度な運動やストレス解消に取り組むことも、言語記憶力を維持するために重要です。ウォーキングやストレッチなどの軽い有酸素運動は、脳の血流を促進し、神経細胞を活性化します。

また、ストレスは記憶を司る海馬にダメージを与えるため、言語記憶力の維持には適度な休息やリラックスも欠かせません。

質の良い睡眠

睡眠中の脳は、記憶の整理と定着が行われているため、質の良い睡眠をとることは、言語記憶力の維持に役立つといえます。

寝る前はスマートフォンやPCの使用を控え、静かで落ち着いた環境を作ることが効果的です。必要に応じて、睡眠の質を高める機能性表示食品を活用してもいいでしょう。

アウトプット習慣

手書きで日記を書く、会話で新しい言葉を使うといった言語をアウトプットする習慣も、言語記憶力を維持するために役立ちます。言葉を使うプロセスである「記銘(覚える)」「保持(維持する)」「想起(思い出す)」を積極的に実践することで、脳の機能の活性化が期待できるでしょう。

また、クロスワードや指先を使うパズルなども脳に刺激を与えるため、言語記憶力の維持におすすめです。

言語記憶力を維持して、言葉が出やすい毎日を目指そう

「頭でわかっていても言葉が出ない」という現象は、言語記憶力の一時的な低下と考えられますが、必ずしも病気が原因ではありません。加齢による脳の機能低下や生活習慣の乱れ、脳への過度な負荷といった要因で起こるものであれば、生活習慣の改善によって対処できるケースも多くあります。

食事、運動、睡眠といった生活習慣の改善に加え、言葉をアウトプットする習慣を取り入れて、スムーズに言葉が出る毎日を目指しましょう。

よくある質問(FAQ)

頭ではわかっているのに言葉が出ないのはなぜですか?

頭ではわかっているのに言葉が出ないという現象は、脳の働きの一時的な低下により起こることがあります。特に、脳内で言語と記憶に関わる神経伝達物質であるアセチルコリンの分泌が減少すると、言葉を思い出す力に大きく影響します。

言語記憶力とは何ですか?

言語記憶力とは、言葉を記憶し、必要なときに思い出し、適切に使う力のこと。単語や表現を「引き出し」にしまい、必要なときに取り出すイメージです。この力が低下すると、会話中に言葉が出てこないといった、もどかしさにつながります。

アセチルコリンの減少に対策はありますか?

アセチルコリンは、加齢などで減少します。対策としては、十分な睡眠、適度な運動、ストレスの軽減といった生活習慣の改善が有効です。また、アセチルコリンの原料となるコリンを含む食品や機能性表示食品を日常的に取り入れるのもいいでしょう。

この記事の監修医師

渡邊 宏行

信州大学医学部卒業後、大学附属病院、クリニック等を経て、総合病院勤務。

産業医活動に重点を置き、現在、嘱託産業医として活動中。システム開発、ゲーム開発、保険などのオフィス現場から、製造、食品、薬剤等の工場や建設・物流、医療・介護施設など、業界は多岐にわたり、これまで70社以上の企業を担当した経験あり。医師+(いしぷらす)所属。

所属学会:日本精神神経学会、日本プライマリ・ケア連合学会